基本的な三角保ち合い

三角保ち合い(Triangle)

三角保ち合いの概要

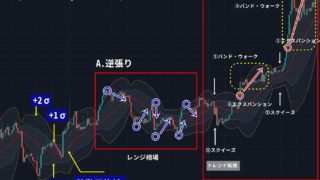

三角保ち合い(Triangle)とは、高値を結んだライン(上値の抵抗線)に上値が抑えられチャートがそのラインに触れると下落し、また安値を結んだライン(下値の支持線)に下値が支えられチャートがそのラインに触れると反発し、それらを繰り返しながらチャートの値幅がだんだん小さくなっていって、その形が三角形の形を形成するチャートをいいます。抵抗線と支持線のどちらにも3回以上は触れることが理想的です。また、これらラインのことを「ベース」、このラインが交わる点を「アペックス」と呼ぶこともあります。

なお、三角保ち合いはいろいろな三角形の型があり、ここではそれらに共通したものを書きます。

まず、チャートの形から分かるようにこの形はいつかはどちらかにブレイクします。また、三角保ち合いはブレイクするまで「売り」と「買い」とが一定のルールで拮抗していますから、その拮抗が破られたとき、一気にどちらかの方向に力が集中するので、大幅な反発や下落を伴うことが多いと考えられています。

問題は「いつブレイクするか」と「どちらの方向にブレイクするか」ですが、「いつブレイクするか」を判断することは難しいです。しかし、一般的には、三角形の半分を過ぎた地点から4分の3までの間にどちらかにブレイクすると考えられています。数値に直すと50%~75%の間です。それ以上三角形の頂点(APEX)に近づくと三角保ち合いの機能は失われたと考えられています。

では、「どちらの方向にブレイクするか」ですが、これも判断が難しいです。一般的には、三角保ち合いの直前のトレンドが上昇トレンドであったら上に抜けやすいですし、直前のトレンドが下降トレンドでしたら下に抜けやすいとはいえます。直前のトレンドがレンジ相場であった場合は、上値の抵抗線は売りの強さ、下値の支持線は買いの強さですから、両者の線の角度が急な方にブレイクしやすいと考えることもできますが、これも絶対ではありません。三角保ち合いとは、市場参加者が「買おうか」「売ろうか」判断に迷っている状態ですので、どちらに転ぶかは未知な部分があります。

しかし、確実ではないですが、三角保ち合いの種類によって抜けやすい方向というのはあります。それらはこれから見ていきます。

そして、三角保ち合いを形成している時間が長ければ長いほど、三角保ち合いの幅が大きければ大きいほどブレイクした際の力は大きくなります。

なお、三角保ち合いは上昇トレンド、下降トレンドだけでなく、レンジ相場でも発生することがあります。上昇トレンドでも下降トレンドでもないレンジ相場で三角保ち合いが発生した場合は、チャートは今後ブレイクした方向のトレンドになる(トレンド転換のサインとなる)ことが多いですので、その目安になるとも考えられます。

三角保ち合いの戦略

三角保ち合いの戦略としましては、「いつブレイクするか」と「どちらの方向にブレイクするか」が分かりづらいので、その解決策としては、単純に一度ブレイクするのを待って、ブレイクした方向に「買ったり」「売ったり」した方が合理的であると考えます。上図でいうと、下にブレイクしたのでそのポイントで「売る」ことになります(ブレイクするまで様子見)。

なお、三角保ち合いのチャートパターンは非常に有名ですので、市場参加者の多くがこのセオリー通りにいくだろうということを見越して、大口投資家がそれ狙って狩りにくることも多いです(いわゆる「だまし」)。よって、万全を期すならば、利益は減りますが、一度ブレイクしたあと、それが戻らないかさらに確認した後に「売り」に入るということも視野に入れておくべきと考えます。

また、先ほど述べたとおり、➀上昇トレンドの途中で三角保ち合いになった場合は上に抜けやすいと考えられますので、それを保有している人は継続して持つことにし、下にブレイクしたら利益を確定させる、新規に買う場合は上にブレイクしたのを確認して買う、②下降トレンドの途中で三角保ち合いになった場合は下に抜けやすいと考えられますので、それを保有している人は下にブレイクしたら損切りをする、新規に売る場合は下にブレイクしたのを確認して売る、といったような戦略も立てられるといえます。

三角保ち合いの種類

三角保ち合いの種類は細かく分けるとこれ以上あるのですけど、学問的な分類学上の意味以上に実際の実践において意味があるのか私は疑問に思っていますので、主要なこれらに限定しています。

| No | 分類 | 名称 | 上値ライン | 下値ライン | ブレイク | 発生場所 |

| 1 | 基本 | シンメトリカル・トライアングル(対称三角形型) | 下降 | 上昇 | トレンド方向 | 中立 |

| 2 | 基本 | ディセンディング・トライアングル(下降三角形型) | 下降 | 水平 | 下方向 | 天井付近 |

| 3 | 基本 | アセンディング・トライアングル(上昇三角形型) | 水平 | 上昇 | 上方向 | 底値付近 |

| 4 | 特殊 | ペナント | 下降 | 上昇 | トレンド方向 | 中立 |

| 5 | 応用 | 上昇ウェッジ | 下降 | 下降 | 下方向 | 天井付近 |

| 6 | 応用 | 下降ウェッジ | 上昇 | 上昇 | 上方向 | 底値付近 |

シンメトリカル・トライアングル(Symmetrical triangle)

シンメトリカル・トライアングルの概略

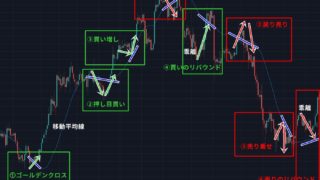

シンメトリカル・トライアングル(Symmetrical triangle、対称三角形型)とは、上辺の抵抗線は高値を切り下げ、下辺の支持線は安値を切り上げて三角形を形成しているものをいいます。この三角形が綺麗な形をとれば二等辺三角形になるのですけど、そのような形になることはまれで、どちらか一方の三角形の角度の方が大きく、他方が小さくなることが通常です。すなわち、この一辺のラインの角度が急ということはそちらの方の圧力が強いということであり、例えば、下辺が上辺より角度が急であるならば、売りと買いとが拮抗しているのですけれども、どちらかといえば上がろうとする力(買い圧力)の方が強いということになります。

では、その圧力の強い方に抜けるかというと必ずしもそうではなく、重要なのは「シンメトリカル・トライアングルがどこで発生しているか」です。

例えば、日足など大きな時間軸で見て、高値付近で強力な抵抗線があるところでシンメトリカル・トライアングルが発生していれば今までの上昇トレンドとは逆に下がるでしょうし、底値付近で強力な支持線があるところでそれが発生していれば今までの下降トレンドとは逆に上がると考えられます。

また、それが上昇トレンド(下降トレンド)の「調整」でもみ合っているだけなら、今までと同じ上昇トレンド(下降トレンド)の方向にブレイクしやすいと考えられます。

とはいえ、基本的には、今までのトレンドと同じ方向にブレイクするというのが一般的なセオリーではあります。

シンメトリカル・トライアングルの戦略

ディセトラの戦略も三角保ち合いと同じです。

傾向として先ほど述べた方向にブレイクしやすいとはいえ、そうならない可能性も決して低いものではありません。よって、下方向にブレイクしたのならそれを確認して「売り」を入れることになります。逆に上方向にブレイクした場合は、そのブレイクしたところで「買い」を入れることになります。

また、今までのトレンドから上方向あるいは下方向にブレイクするのを確信している場合は、その確信した時点で「買い(売り)」を入れることも考えられますが、当然のことながらリスクを伴います。その場合は自分でこれ以上、下がったら(上がったら)撤退するという損切りラインを設定しておくべきです。

利益確定ポイントとしましては、次の2通りが考えられます。

目安A:三角形の頂点から「三角保ち合いを形成し始めたと考えられる値幅」と同じくらい上がったところ(下がったところ)

目安B:ブレイクしたところから「三角保ち合いを形成し始めたと考えられる値幅」と同じくらい上がったところ(下がったところ)

目安C:ブレイクしたラインとは違うラインと平行線を引いたラインに触れるところ

理由は市場参加者の多くの人がこれくらい上がれば(下がれば)そこが天井(底値)だろうと考え、利益の確定をし出すので、チャートが反転してくるだろうと考えられるからです。どの目安が目安として妥当かは、チャートの動きからケースバイケースですし、また個人の方針、好みによるもので臨機応変に使い分ければよいかと思います。

他の利益確定ポイントとしては、チャートはこのままブレイクした方向に進み続けると考え、ブレイクしたラインに触れるまで続けるというのも考えられます。

シンメトリカル・トライアングルの「だまし(throwback)」

どちらか一方に抜けたとしてもそれが一時的であり、すぐに逆方向に進む「だまし」の可能性もあります。最悪の場合、ブレイクしていくどころか逆方向のトレンドに入ってしまうものもあります。

「だまし」もあることも考えた場合、「買い(売り)ポイント」でエントリーしたとしてもそれで安心せず、「だまし」である可能性を疑い、エントリー直後のチャートの動きをしっかり確認しておく必要があります。また、それに備え、自ら損切りラインも設定しておく必要があります。損切りラインとしては、やはりブレイクしたラインが一つの目安となると考えられます。

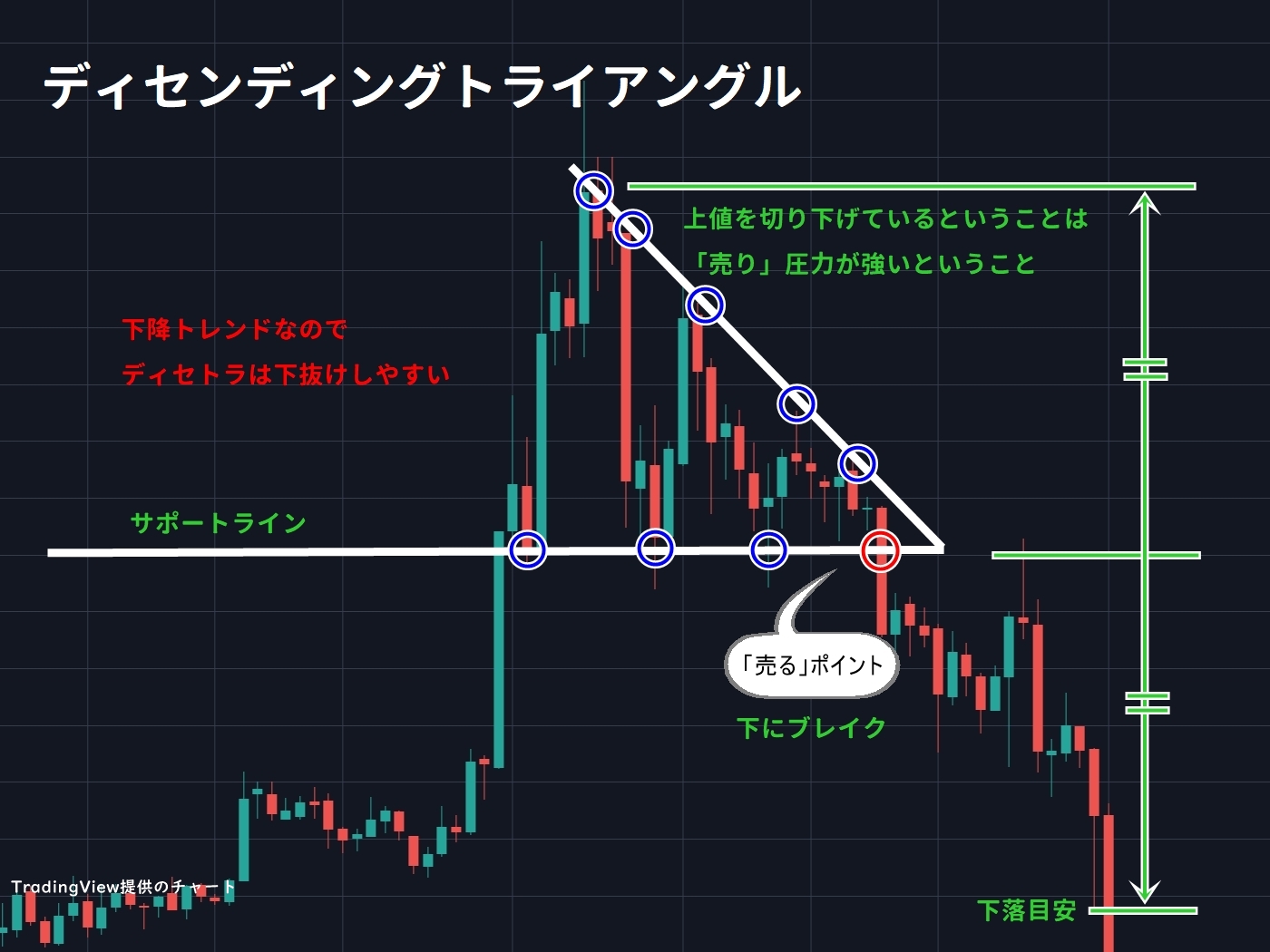

ディセンディングトライアングル(Decending triangle)

ディセトラの概要

ディセトラ(ディセンディングトライアングル、Decending triangle、下降三角形型、弱気の三角保ち合い)とは、三角保ち合いの特殊な形(三角保ち合いの一種)で、三角形の下の一辺が水平で、上の一辺が切り下がって直角三角形を形成しているものをいいます。

三角形の一辺(サポートライン)で下値が支えられていますが、上値は前回の高値をつける前に下がっていますから市場参加者がこのチャートは下がると考えている人が多いわけで、上値の売り圧力は強いといえます。よって、これが頂点に達する付近で両者の拮抗が崩れ、下方向にブレイクしやすいといわれています。トレンドとしては「高値」付近で発生することが多いといえます。高値をつけてこれから下降していくというわけです。

ディセトラの戦略

ディセトラの戦略も三角保ち合いと同じです。

傾向として下にブレイクしやすいとはいえ、上にブレイクする可能性も決して低いものではありません。よって、下方向にブレイクしたのを確認して「売り」を入れることになります。

逆に上方向にブレイクした場合は、そのブレイクしたところで「買い」を入れることになります。

また、下方向にブレイクするのを確信している場合は、その確信した時点で「売り」を入れることも考えられますが、当然のことながらリスクを伴います。その場合は自分でこれ以上、上がったら撤退するという損切りラインを設定しておくべきです。その損切りラインの候補としては切り下がっているレジスタンスライン(抵抗線)が一つの目安となるかと思います。

利益確定ポイントとしましては、ディセトラを形成し始めたと考えられる上値のところからサポートライン(支持線)までの幅と同じくらい下落した付近です。理由は市場参加者の多くの人がこれくらい下がればそこが底値だろうと考え、利益の確定をし出すので、チャートが上がってくるだろうと考えられるからです。

他の利益確定ポイントとしては、チャートはこのまま下落し続けると考え、ブレイクするまでサポートラインとして機能し、ブレイク後はレジスタンスラインとして機能するこの水平ラインまで上がるまで持ち続けるというのも考えられます。

ディセトラの「だまし」

「サポートライン」のところでも書きましたが、サポートライン(支持線)を下抜けたとしてもそれが一時的であり、すぐに上がる「だまし」の可能性もあります。最悪の場合、下抜けるどころかそのまま上昇トレンドに入ってしまうものもあります。

「だまし」もあることも考えた場合、ディセトラの「売りポイント」でエントリーしたとしてもそれで安心せず、「だまし」である可能性を疑い、エントリー直後のチャートの動きをしっかり確認しておく必要があります。また、それに備え、損切りラインも設定しておく必要があります。損切りラインとしては、やはりこの水平ラインが一つの目安となると考えられます。

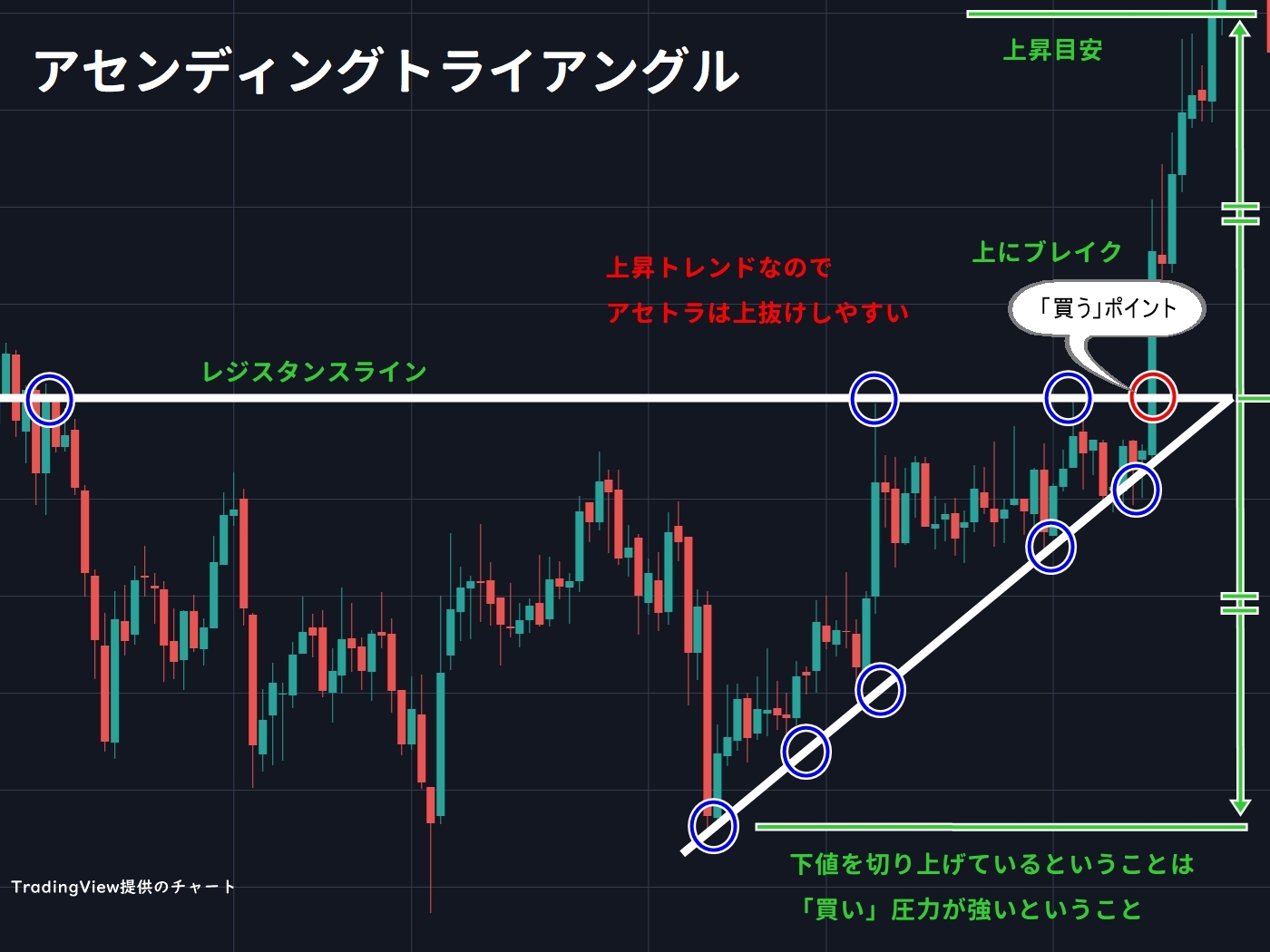

アセンディングトライアングル(Ascending triangle)

アセトラの概要

アセトラ(アセンディングトライアングル、Ascending triangle、上昇三角形型、強気の三角保ち合い)とは、三角保ち合いの特殊な形(三角保ち合いの一種)で、三角形の上の一辺が水平で、下の一辺が切り上がって直角三角形を形成しているものをいいます。

三角形の一辺(レジスタンスライン)で上値が抑えられていますが、下値は前回の安値をつける前に上がっていますから市場参加者がこのチャートは上がると考えている人が多いわけで、下値の買い圧力は強いといえます。よって、これが頂点に達する付近で両者の拮抗が崩れ、上方向にブレイクしやすいといわれています。トレンドとしては「底値」付近で発生することが多いといえます。底値をつけてこれから上昇していくというわけです。

アセトラの戦略

アセトラの戦略も三角保ち合いと同じです。

傾向として上にブレイクしやすいとはいえ、下にブレイクする可能性も決して低いものではありません。よって、上方向にブレイクしたのを確認して「買い」を入れることになります。

逆に下方向にブレイクした場合は、そのブレイクしたところで「売り」を入れることになります。

また、上方向にブレイクするのを確信している場合はその確信した時点で「買い」を入れることも考えられますが、当然のことながらリスクを伴います。その場合は自分でこれ以上、下がったら撤退するという損切りラインを設定しておくべきです。その損切りラインの候補としては切り上がっているサポートライン(支持線)が一つの目安となるかと思います。

利益確定ポイントとしましては、アセトラを形成し始めたと考えられる下値のところからレジスタンスライン(抵抗線)までの幅と同じくらい上昇した付近です。理由は市場参加者の多くの人がこれくらい上がればそこが天井だろうと考え、利益の確定をし出すので、チャートが下がってくるだろうと考えられるからです。

他の利益確定ポイントとしては、チャートはこのまま上昇し続けると考え、ブレイクするまでレジスタンスラインとして機能し、ブレイク後はサポートラインとして機能するこの水平ラインまで落ちるまで持ち続けるというのも考えられます。

アセトラの「だまし」

「レジスタンスライン」のところでも書きましたが、レジスタンスライン(抵抗線)を上抜けたとしてもそれが一時的であり、すぐに下がる「だまし」の可能性もあります。最悪の場合、上抜けるどころかそのまま下降トレンドに入ってしまうものもあります。

「だまし」もあることも考えた場合、アセトラの「買いポイント」でエントリーしたとしてもそれで安心せず、「だまし」である可能性を疑い、エントリー直後のチャートの動きをしっかり確認しておく必要があります。また、それに備え、損切りラインも設定しておく必要があります。損切りラインとしては、やはりこの水平ラインが一つの目安となると考えられます。

コメント